Genossenschaft – gemeinsam sind wir stark!

Der Genossenschaftsgedanke ist geprägt durch die Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Gleichgesinnte Personen schließen sich zusammen, bündeln so ihr Kräfte, um ein gemeinsames Ziel zusammen zu erreichen. Dabei ist jede Genossenschaft autonom, d.h. sie wird von sich selbst verwaltet. Alle Mitglieder sind gleichgestellt.

Wie jede Genossenschaft lebt auch die WG Riesa vom Engagement ihrer Mitglieder. Diese wählen aus ihrer Mitte Vertreter, welche im Rahmen der Vertreterversammlung über die Geschicke der Genossenschaft entscheiden. Die Vertreterversammlung wählt als oberstes Organ der Wohnungsgenossenschaft für drei Jahre die Mitglieder des Aufsichtsrates. Diese oberste Kontrollinstanz bestellt für fünf Jahre den Vorstand, der die operativen Geschäfte im Rahmen der Satzung führt. In der jährlich stattfindenden Vertreterversammlung legt der Vorstand den Jahresabschluss sowie den Lagebericht vor. Durch dieses System wird das demokratische Mitbestimmungsrecht jedes Mitgliedes gewährleistet.

Vorteile der Genossenschaft

- lebenslanges Nutzungsrecht der Wohnung

- Reinvestition erwirtschafteter Überschüsse in die Genossenschaft zum Wohle aller Mitglieder

- Selbstverwaltung, Selbsthilfe und Selbstverantwortung als wohnungswirtschaftliche Prinzipien

- demokratische Mitbestimmung in allen die Gemeinschaft betreffenden Fragen

- gute Wohnqualität bei vergleichsweise günstigen Mieten

- langfristig selbstbestimmtes Wohnen

- umfangreiches Angebot an hochwertigem Wohnraum in attraktiven Lagen

- bedarfsgerechte Veränderung von Wohnungen möglich

- kompetente Ansprechpartner in sozialen Fragen

- attraktive und preiswerte Gästewohnungen für Besucher

Geschichte der Wohnungsgenossenschaft Riesa

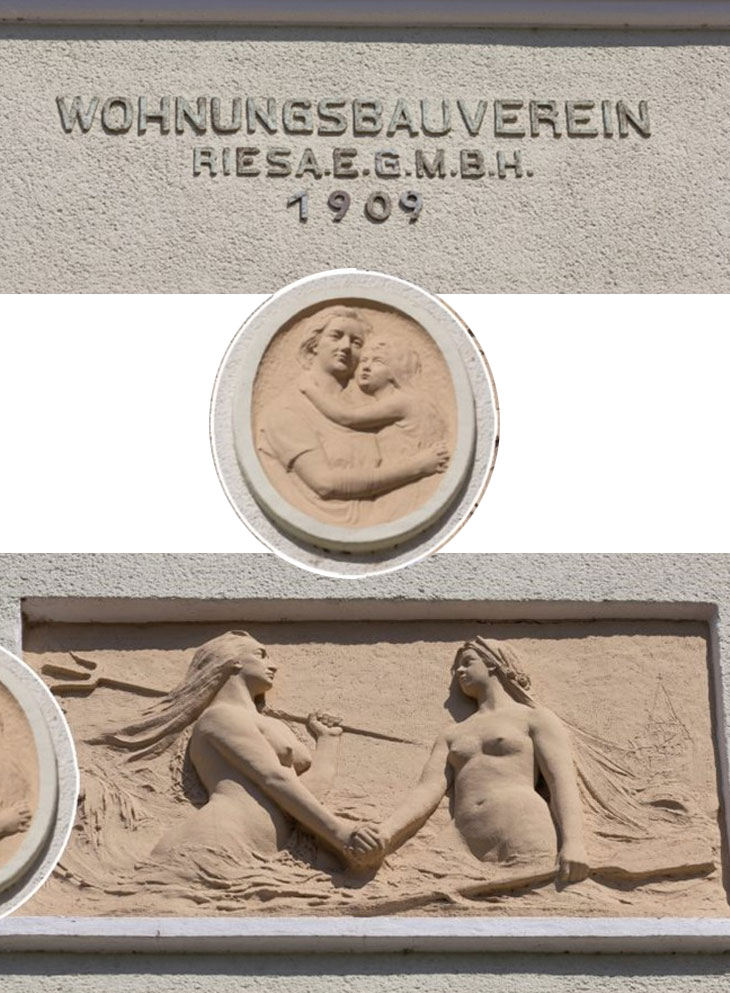

Die Wohnungsgenossenschaft Riesa eG hat Tradition. Ihre Geschichte beginnt bereits 1909. In kurzen Abständen entstehen in dieser Zeit verschiedene Vereine rund die Themen Bauen, Wohnen und Sparen. 1911 beginnt man mit dem Bau der ersten Wohnungen.

Noch während des Krieges, im Jahre 1941, werden die Vereine zusammengeschlossen. Es entsteht eine gemeinnützige Baugenossenschaft, die ihre wirtschaftlich eigenständige Arbeit jedoch endgültig erst nach Kriegsende aufnimmt.

Die weitere Entwicklung der Baugenossenschaft wird maßgeblich durch den Wiederaufbau bestimmt und durch die Neuansiedelung von Industrieunternehmen in Riesa. So kommt es zur Gründung diverser Arbeiterwohnungsgenossenschaften, die ihrerseits nach und nach in die bereits bestehende Baugenossenschaft integriert wurden. 1988 erhält diese den Namen AWG „Otto Grotewohl“ Riesa.

Ein neuer Zeitabschnitt beginnt mit der deutschen Wiedervereinigung. Am 15.11.1990 wird durch die Delegiertenversammlung eine neue Satzung beschlossen. Am 07.11.1991, mit der Eintragung ins Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Dresden erhält das Unternehmen schließlich seinen heutigen Namen: Wohnungsgenossenschaft Riesa eG.

Damit ist der Startschuss gefallen für die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens und eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung der Wohnungsbestände. Sie bestimmt die Arbeit der Genossenschaft bis heute.

Chronik

Einwohnerzahl Riesas wächst und wirtschaftlicher Aufstieg der Stadt

Von solchen Zahlen kann man heute nur noch träumen: Anfang der 1870er Jahre verdreifachte sich bis 1900 fast die Einwohnerzahl von Riesa. Und nach der Eingemeindung von Gröba und Weida, die ebenfalls immer mehr Bewohner zählten, konnte 1923 die Elbestadt Riesa stolze 25.942 Einwohner zählen. Der Grund für diese Entwicklung war verkehrstechnischer Natur: Während Riesa in der ersten Hälfte eher ein beschauliches Städtchen war, entwickelte sich die Stadt durch die Inbetriebnahme der ersten deutschen Ferneisenbahn von Dresden nach Leipzig zu einem wichtigen sächsischen Verkehrsknotenpunkt. Nicht zuletzt auch durch die Elbüberquerung, durch deren Brücke Riesa am 7. April 1839 zum Haltepunkt für den Personen- und Güterverkehr wurde. Und parallel etablierte sich die Dampfschifffahrt auf der Elbe. All das war die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg Riesas. Immer mehr Unternehmen, Banken und Fabriken siedelten sich hier an der Elbe an und benötigten natürlich Arbeitskräfte. Wie heute zog es deshalb schon damals Tausende vom Land hinein in die Stadt – mit der Hoffnung auf ein besseres Auskommen.

Vom Wohnungsmangel zur Genossenschaftsidee

Die Folge lag aus heutiger Sicht auf der Hand: Wie in vielen anderen aufstrebenden Städten wurde auch in Riesa bezahlbarer Wohnraum knapp und zur Mangelware. Was zu damaligen Zeiten übrigens auch das Risiko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten barg. Nur die wenigsten konnten sich angemessenen Wohnraum leisten – und «wer sozial „durchfiel“, konnte froh sein, eine Bleibe im Armenhaus von Riesa, Gröba oder von Weida zugewiesen zu bekommen», wie es in der Chronik der WG Riesa beschrieben ist.

Der Mangel an Wohnraum ließ natürlich sich die privaten Immobilienbesitzer die Hände reiben und die kommunalen Wohnungsanbieter verzweifeln. Die Behebung dieses Mangels, vor allem in Bezug auf die große Zahl der Geringverdiener, wurde zum gesellschaftlichen Politikum. Denn dem Staat fehlte das Geld und private Bauherren verfolgten nur reine Spekulations- und Renditeinteressen. Der königlich preußische Landbaumeister Carl Wilhelm Hoffmann (1806–1898) war daher überzeugt, dass „der Mangel an gesunden, bequemen und billigen Wohnungen für das Proletariat“ nicht allein dem Staat und Privatspekulanten überlassen werden könne. Er gründete 1846 den „Verein zur Verbesserung der Arbeiterwohnungen“ und gab zudem 1847 die Denkschrift „Die Aufgabe einer Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft“ heraus. Darin argumentierte Hoffmann eindeutig zur Lösung des Wohnungsproblems durch Bildung von Gesellschaften, Vereinen und eben: Genossenschaften.

Die Genossenschaftsidee

Der eigentliche Genossenschaftsgedanke reicht bis weit in die Geschichte zurück und wurde aus der reinen Not heraus geboren.

Die älteste deutsche Genossenschaft „Theelacht“ gründete sich bereits zum Ende des 9. Jahrhunderts in Norder (Niedersachsen). Die Weiterentwicklung der Genossenschaftsidee und ihre moderne Form dagegen ist unmittelbar verbunden mit den Namen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) und Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883), die beide, unabhängig voneinander, Hilfsvereine zur Unterstützung von Menschen ins Leben gerufen hatten, die im Zuge der Industrialisierung in Deutschland in Not geraten waren.

Wohnungs(bau)genossenschaften verfolgen das Ziel, ihren Mitgliedern dauerhaft guten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Einen Anstieg erfuhr ihre Zahl nach dem wichtigen Erlass des Genossenschaftsgesetzes von 1889. Nun explodierte die Entwicklung förmlich. Im Jahre 1900 gab es bereits 385 Wohnungsgenossenschaften. Heutzutage gibt es in Deutschland über 2000 Wohnungs(bau)genossenschaften, die im GdW Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. organisiert sind. Sie bewirtschaften über 2 Millionen Wohnungen und zählen mehr als 3 Millionen Mitglieder.

Schlechte Wohnverhältnisse Anfang des 20. Jh. in Riesa

Aber zurück nach Riesa: Die Wohnverhältnisse in der Stadt eingangs des 20. Jahrhunderts lassen sich anhand der Ergebnisse einer Wohnungsstatistik vom 1.12.1905 sehr konkret angeben: Für eine Einwohnerzahl von 12.275 Personen standen insgesamt 3.233 Wohnungen zur Verfügung. In einer Wohnung lebten demnach im Schnitt 3,8 Personen. Ein Bericht aus der damaligen Zeit bemängelte fehlende oder mangelhafte Aborte und Küchen, unzureichende Fensteröffnungen, ungeeignete und überbelegte Schlafräume, als Arbeitsräume genutzte Wohn- und Schlafzimmer und vieles anderes mehr.

Dr. Alfred Scheider wird Bürgermeister von Riesa

Zur selben Zeit übernahm Dr. Alfred Scheider die Amtsgeschäfte als Bürgermeister von Riesa – ein Mann, der einerseits dem klaren Bestreben folgte, die Stadt Riesa bei der Entwicklung zum florierenden Industriestandort zu unterstützen, der aber auf der anderen Seite auch die Beseitigung der Missstände des Wohnungswesens als persönliche Verpflichtung begriff. Unmittelbar mit seinem Amtsantritt initiierte er einen regen Erfahrungsaustausch mit vergleichbaren Städten, die zur Bewältigung ihrer Wohnungsprobleme bereits erfolgreich Wohnungsbaugenossenschaften gegründet hatten.

Werben für die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft in Riesa

Um für die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft in Riesa zu werben, berief Dr. Scheider am 21. April 1909 im „Riesaer Tageblatt“ gegen die Widerstände eine öffentliche Versammlung im Sitzungssaal des Rathauses ein. Zur Veranstaltung erschienen mehr als 40 interessierte Bürger, Stadtverordnete und Unternehmer, um Zeugen eines leidenschaftlichen Plädoyers ihres Bürgermeisters für die Verminderung der Wohnungsnot und die Vorteile des genossenschaftlichen Bauens zu werden. Fast alle Anwesenden zeichneten danach Anteile im Wert von je 200 Mark und trugen sich in die Mitgliederliste ein. Insgesamt wurden so 22.000 Mark Anteile gezeichnet – und so der Grundstein für die Riesaer Genossenschaftsgründungen gelegt.

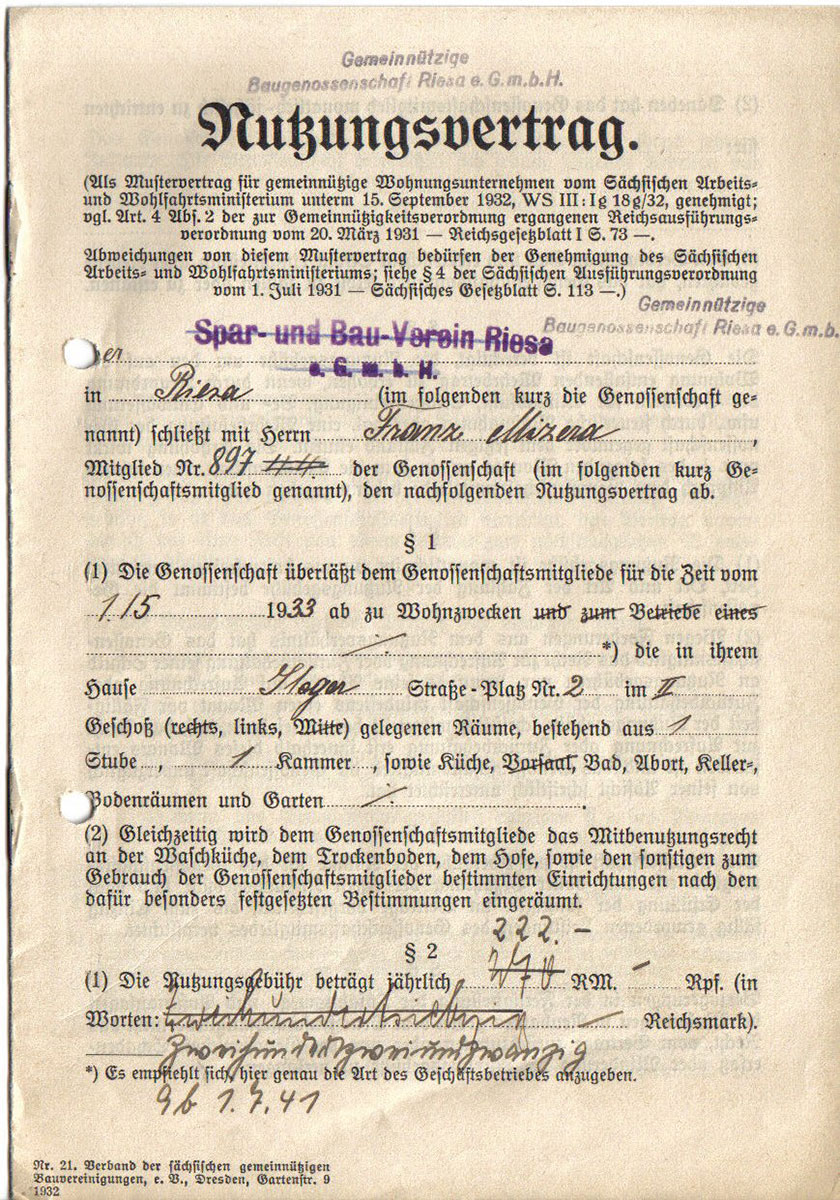

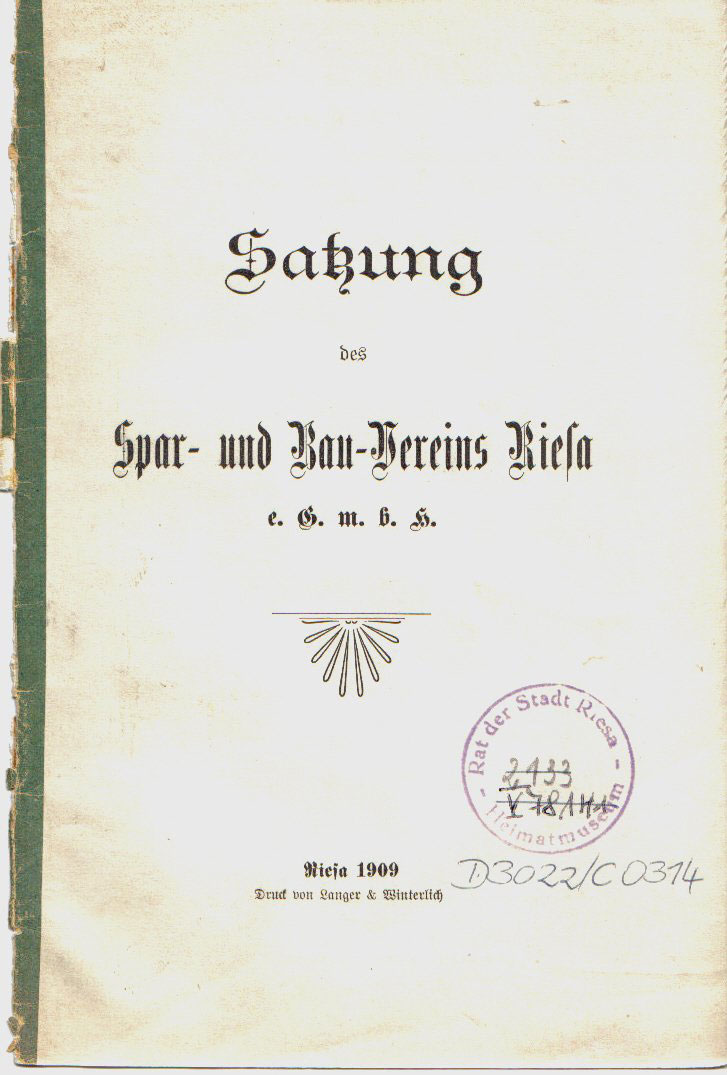

Am 27. Mai 1909 wurde auf Betreiben von Bürgermeister Dr. Scheider hin der Spar- und Bauverein Riesa gegründet – als Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Die Satzung legte die zentrale Aufgabe des Unternehmens wie folgt fest: „Bau, Erwerb, die Ermietung und die Verwaltung von Wohnhäusern, deren möglichst billige Vermietung an Genossen sowie die Annahme und Verwaltung von Spareinlagen der Genossen.“ Mitglieder konnten nach Zahlung eines Eintrittsgeldes von einer Mark „alle volljährigen geschäftstüchtigen Personen“ werden, „die im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind sowie juristische Personen, Handelsgesellschaften und andere Personenvereine.“ Der Geschäftsanteil jedes Mitglieds wurde mit 200 Mark festgesetzt. Zum ersten Vorsitzenden des Vorstandes wurde Dr. Scheider gewählt, zum Stellvertreter Stadtrat Hynek. Am 21. Oktober 1909 erwarb schließlich auch die Stadt Riesa zwei Geschäftsanteile der Genossenschaft. Die Herstellungskosten der vom Spar- und Bauverein errichteten Kleinwohnungen schwankten zwischen 3.000 und 5.000 Mark pro Wohnung. Die Aufnahme von Darlehen und Hypotheken war daher für die Genossenschaft unumgänglich. Wichtigster Darlehensgeber war die Landesversicherungsanstalt.

Einen wesentlichen Einschnitt stellte das Jahr 1912 dar. Denn im Oktober wurde nun auf Initiative der Zentralstelle für Wohnungsfürsorge im Königreich Sachsen der Verband der Sächsischen Gemeinnützigen Bauvereinigungen gegründet. Dies hatte zur Folge, dass Hypotheken der Landesversicherungsanstalt nur noch den Mitgliedern des Verbands gewährt wurden. 1914 trat daher auch der Spar- und Bauverein dem Verband bei. Dieser initiierte 1915 die Gründung der Sächsischen Bauvereinsbank, die zu Gunsten des Kleinwohnungsbaus Kredite an gemeinnützige Unternehmen vergab.

Insgesamt gesehen setzte nach 1910 in Sachsen ein doch sichtbarer Aufschwung bei der Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften ein. In vier Jahren stieg die Zahl der Baugenossenschaften auf insgesamt 150 an. Auch in Riesa war dies zu bemerken. 1909 wurde der Spar- und Bauverein Riesa e.g.m.b.h. als Genossenschaft gegründet. Am 10. Juli 1913 kam es zur Gründung des Wohnungs-Bauvereins Riesa e.G.m.b.H., der im Oktober desselben Jahres in das Register des Königlichen Amtsgerichts Riesa eingetragen wurde.

Die ersten Wohnungen werden errichtet

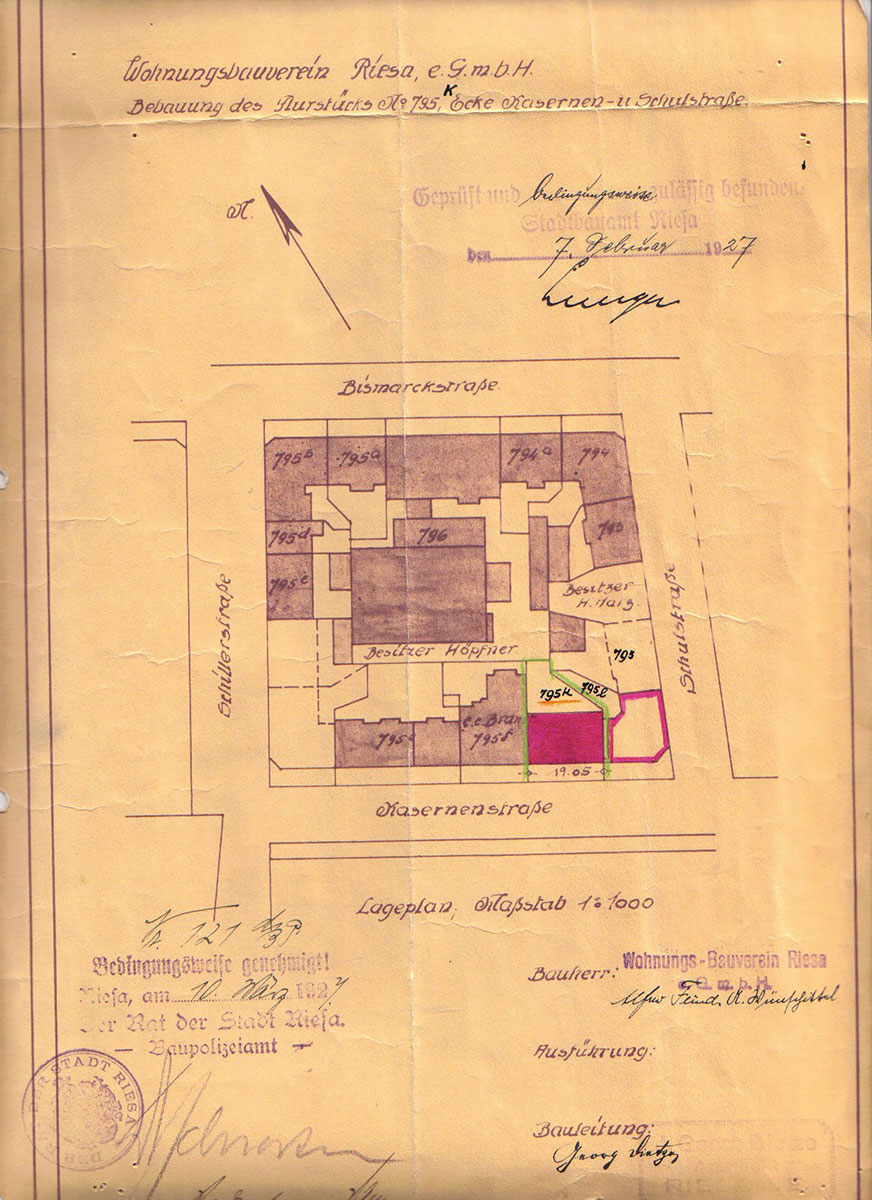

Zu den Initiatoren dieser Gründung gehörten neben Bürgermeister Dr. Scheider und einigen Stadtverordneten und Beamten vermutlich auch der Architekt Georg Dietze sowie die beiden Baumeister Louis Schneider und Arno Zäncker aus Riesa, die in den Folgejahren sämtliche Wohnhäuser des Bauvereins planten und errichteten. Die Geschäftsanteile wurden auf je 200 Mark festgesetzt – zahlbar einmalig oder aber in monatlichen Raten zu jeweils fünf Mark. Durch den einsetzenden ersten Weltkrieg und einen entsprechenden Mangel an Geld, Baumaterialien und Arbeitskräften in den Nachkriegsjahren wurden die Geschäfte des Vereins zunächst in ganz erheblichem Maße erschwert. Durch viele Kriegsopfer sah sich auch die Zahl der Mitglieder dezimiert. Erst 1923/24 wurden am Standort Südstraße 10 und 10 A (heute Karl-Marx-Hof 10/10 A) die ersten zwölf Wohnungen errichtet. 1927 erwarb der Wohnungs-Bauverein dann von der Stadt Bauland (Flurstück 795) und errichtete hier in der Kasernenstraße 16, 20, 22 (heute Heinrich-Heine- Str.) und Schulstraße 18, 20 (heute Dr. Scheider-Straße) mit Wohnungsbaudarlehen aus öffentlichen Mitteln insgesamt 36 Wohnungen. Die Baukosten für ein Acht-Familien-Wohnhaus lagen zwischen 90.000 und 97.000 Reichsmark. Auf dem Flurstück 795i, Schulstraße 12, folgte 1930 ein weiteres Wohnhaus mit zwölf Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von 517,12 qm.

Anerkennung als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Dem Geschäftsbericht von 1930 ist zu entnehmen, dass dem Wohnungsbauverein zu dieser Zeit 154 Mitglieder mit insgesamt 345 Anteilen angehörten. Es wurde ein Gewinn von 1.821,40 Reichsmark erwirtschaftet. 1.315,60 Reichsmark davon wurden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet, weitere 300 Reichsmark dem Hypotheken-Rückzahlungsfonds zugeführt. Das gesamte Bilanzvermögen betrug 498.126,25 Reichsmark, die Gewinn- und Verlustrechnung wies Mieteinnahmen in Höhe von 26.528,80 Reichsmark aus. 1934 erfolgte eine Satzungsänderung. Ihre Folge: Die Anerkennung des Wohnungs-Bauvereins als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen durch das Sächsische Arbeits- und Wohlfahrtsministerium.

In Gröba hatte sich der Gemeinderat bereits im Jahre 1898 mit den erheblichen Mängeln bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum befasst. Die allgemeinen Verhältnisse waren bedrückend; ein im Jahre 1903 gegründeter Mieterverein mahnte schließlich bei der Gemeindeverwaltung wirksame Hilfe an.

Aber erst im Jahr 1908/09 setzte sich im Gemeinderat die Überzeugung durch, dass die bestehende Wohnungsnot auch den weiteren wirtschaftlichen Aufschwung des Ortes gefährde. Und erst dies rief verstärkte Aktivitäten und Vorschläge auch für das Wohnungswesen auf den Plan: Gemeinderat Hofmann empfahl die Errichtung von städtischen Wohnhäusern, sein Kollege, Gemeinderat Illig, schlug die Bildung einer Wohnungsbaugenossenschaft nach dem Vorbild der nahegelegenen Stadt Riesa vor und forderte die Gemeinde zu diesem Zweck zum Erwerb von Bauland auf. Im Verlauf des Jahres 1910 erwarb die Gemeinde Gröba mit Hilfe eines Darlehens der Landesversicherungsanstalt in Höhe von 80.000 Mark ein Bauareal zwischen der Stein- und Strehlaer Straße von ca. 43.000 qm für den Kleinwohnungsbau. Am 3. Mai 1910 erfolgte die Gründung der Spar- und Baugenossenschaft zu Gröba. Die Satzung nennt als Gegenstand des Unternehmens „Bau, Erwerb und Verwaltung von Häusern zum Vermieten oder zum Verkauf und die Annahme und Verwaltung von Spareinlagen.“

Am 17. Juli 1912 war Baubeginn für die ersten 30 Wohnungen (Oststraße mit den Nummern 1, 3, 5, 7, 9,11). Im Oktober 1912 war der Bau fertiggestellt. Die Geschäftsjahre 1914 bis 1918 sind durch zahlreiche personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat, auch in Folge von Kriegsverpflichtungen der Mitglieder gekennzeichnet. Auch ein Mitgliederschwund war zu verzeichnen. Zudem wurden nicht unwesentliche Mietrückstände festgestellt. Erst ab 1919, nach Abklingen der Kriegswirren, konnte sich die Spar- und Baugenossenschaft zu Gröba wieder verstärkt ihrem eigentlichen Unternehmenszweck, dem Bau von Kleinwohnungen, zuwenden.

Am 21. Mai 1919 trat die Genossenschaft dem Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen in Sachsen bei. 1923 schlossen sich die einstmals rivalisierenden Gemeinden Gröba und Weida der Stadt Riesa an, deren Einwohnerzahl auf 25.000 stieg. Damit wurden die Ortsgesetze der Stadt Riesa, welche das Wohnungswesen betrafen, auch für Gröba bindend und die Stadt übernahm die zehn Anteile der Gemeinde Gröba an der Spar- und Baugenossenschaft. Mithilfe von Landerwerb von der Stadt Riesa entwickelte die Spar- und Baugenossenschaft Gröba ab 1927 auch selbst wieder Aktivitäten im Wohnungsbau und errichtete bis einschließlich 1929 noch insgesamt 48 Wohnungen an unterschiedlichen Standorten.

Um dem ausufernden Wohnungsmangel und Problemen seiner Verwaltung wirksam zu begegnen, hatte der Alliierte Kontrollrat im März 1946 das „Wohnungsgesetz“ erlassen. Danach waren die Kommunen verpflichtet, Wohnungsausschüsse zu bilden. Aber die genossenschaftlichen Anfänge in der neu gegründeten DDR waren schleppend. 1953 beklagte der Vorsitzende Karl Voigt fehlende finanzielle Mittel für notwendige Dach- und Schornsteinreparaturen auf der Oststraße und für Balkonarbeiten am Karl-Marx-Hof. Die Genossenschaft sah sich gezwungen, ein Darlehen in Höhe von 50.000 DM bei der Deutschen Investbank aufzunehmen, „um Mindestforderungen der baupolizeilichen Auflagen zu erfüllen.“

Im Jahr 1955 konnte die Gemeinnützige Baugenossenschaft Riesa e.G.m.B.H. (GBG) für Reparaturen an 292 Wohnungen gerade einmal 13.861 DM erübrigen. Aber nicht nur das Geld fehlte, auch der Mangel an diversen Baumaterialien und Handwerkerleistungen waren zu beklagen. Um die Abwasserentsorgung an der Stegerstr. 2 zu gewährleisten, entschlossen sich die Genossenschaftler deshalb damals zur Selbsthilfe. Mitglieder im Rentenalter schachteten Gräben und Baugruben bis zu vier Meter Tiefe aus. Immerhin: Gegenüber dem Vorjahr konnte die Summe der aufgewendeten Reparaturgelder mit 16.571 DM eine klare Steigerung aufweisen.

Dem Ziel, die Genossenschaften der Vorkriegsjahre mit den nun neu gegründeten Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften „gleichzuschalten“, war die „Verordnung über die Umbildung gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbaugenossenschaften“ vom 14. März 1957 verpflichtet. Als materielle Anreize dienten dafür insbesondere die Befreiung von Steuern aller Art, ein zugleich unentgeltliches und unbefristetes Nutzungsrecht für Grund und Boden, der Wegfall des Erbbauzinses, Zinsfreiheit für volkseigene Darlehen oder zinslose Darlehen für den Wohnungsbau. Dafür hatten die Genossenschaften das Musterstatut für gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften anzunehmen und sich auch dem Prüfungsverband der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften anzuschließen. In der GBG Riesa fanden hierzu im Vorfeld umfassende Beratungen zu „Für“ und „Wider“ zur Umwandlung statt. Dem Druck der staatlichen Organe und den finanziellen Zusicherungen widerstand der Vorstand jedoch nicht.

Die Folgen aus dieser Umwandlung für die Genossenschaft waren gespalten: Zum einen konnten durch Steuerbefreiungen und Zinsvergünstigungen schon 1958 zum ersten Mal 1 DM pro Quadratmeter für Reparaturen eingesetzt werden. Klaren Vorteilen in materieller Hinsicht standen indes ideelle Verluste entgegen – vor allem ein Nachlassen der genossenschaftlichen Solidarität, wie es der Vorsitzende beklagte, und ein verfallender Sinn für Eigenverantwortlichkeiten. Nicht wenige Mitglieder sähen sich nun als Mieter, die „berechtigte“ Forderungen an den Vermieter herantragen könnten. Auch das allseitige Bemühen, die geschaffenen Werte auch zu erhalten, ließe deutlich zu wünschen übrig. Zur Erklärung dieser Negativentwicklung wurde hervorgehoben, dass eben noch immer nicht alle Mängel an Wohnungen zeitnah behoben werden könnten, weil weder Geld noch Material ausreichend verfügbar seien. Materielle Bedingungen dienten als Erklärung für ideelle Entwicklungen.

Einen Markt für Wohnraum gab es unter den gesellschaftlichen Bedingungen der DDR nicht. Die Bereitstellung von Wohnraum war staatliche Aufgabe und sie erfolgte nach Zuteilung. Am 12. April 1954 wurde die konsequente und durchgängige staatliche Regulierung des Wohnungsbaues festgelegt. Die Staatliche Plankommission verteilte dafür die Planmittel an gesellschaftliche Bedarfsträger. Und zu eben diesen Bedarfsträgern gehörten mit ihrer Gründung von 1954 auch die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG).

Der Genossenschaftsgedanke kam dabei dem sozialistischen Gesellschaftsmodell sehr entgegen, auch wenn die AWG zu Beginn ihrer Entwicklung eher Zweckgemeinschaften waren, die sich dem Ziel verschrieben hatten, möglichst schnell zu modernen Wohnungen zu kommen. Erst in der Mitte der 70er Jahre und später wurden sie zudem zu einem Mittel der politischen Massenerziehung instrumentalisiert.

Am 2. April 1954 erfolgte die Gründung der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) des Stahl- und Walzwerkes Riesa. Es war die erste Gründung einer AWG im damaligen Bezirk Dresden. Bereits am 2. Juni des Jahres erfolgte der erste Spatenstich für die Reihenhäuser im Riesaer Stadtteil Merzdorf. 1955 wurden die ersten 52 Wohnungen übergeben, am 1. Februar 1955 erhielt die AWG den Beinamen „Otto Grotewohl“. Die Mitgliederzahl stieg von 144 Mitgliedern Ende des Jahres 1954 auf 1448 Mitglieder im Jahr 1961.

Am 9. Juli 1957 zog das Reifenwerk mit der Gründung einer AWG nach, und auch hier entstanden kurze Zeit später die ersten zwölf Wohnungen. Der Mietpreis betrug monatlich 36 DM. Beim Bau der Wohnungen erbrachten die Genossenschaftsmitglieder für 13.000 DM Eigenleistungen. 1959 baute die AWG weitere 21 Wohnungen, die im August bezugsfertig waren.

Als dritte Genossenschaft in Riesa entstand am 28. Dezember 1956 schließlich die AWG der Deutschen Reichsbahn Riesa – mit Sitz zunächst in der Beethovenstraße 18, später in der Pestalozzistraße 12. In diesem Stadtviertel besaß sie in den ersten Jahren ihres Bestehens auch ihre Wohnungen. 1959 wurden außerhalb der Stadt, im nahe gelegenen Wülknitz, 16 neue Wohnungen geplant und 1960 in der Bahnhofstraße errichtet.

Auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft begann 1959 wieder mit dem Bau von Wohnungen. Der Vorstand wählte als Bauort die Pausitzer Delle. Die Errichtung erfolgte noch in traditioneller Ziegelbauweise durch den Lehrbetrieb des volkseigenen Baubetriebes. Der Genossenschaftsanteil je Wohnung und Bauwilligem betrug 1.800 bzw. 2.100 DM und es waren zudem 700 Aufbaustunden im Wert von 1.300 DM zu leisten. Diese Stundenzahl verringerte sich für das Mitglied, wenn die Betriebe der Bauwilligen Leistungen durch Geldüberweisungen an die Genossenschaft ablösten. Und: Es war durchaus üblich, solche Geldmittel aus dem Kultur- und Sozialfonds der Betriebe bereitzustellen. 1960 konnten die Mitglieder ihre Wohnungen beziehen.

Mit dem Auf- und Ausbau der wichtigsten Industriebetriebe nahm auch der Bedarf an Wohnungen in Riesa rasant zu. Die Maßnahmen der AWG „Otto Grotewohl“ konzentrierten sich weiterhin auf den Stadtteil Merzdorf. Hier kamen neue Straßenzüge hinzu: 1963 die Wohnungen in der Rudolf- Harbig-Straße, 1964 in der Heinz- Steyer-Straße. Ende 1961 hatte die AWG einen Wohnungsbestand von 714 Wohnungen. Allererste Überlegungen zu einer Zusammenführung der AWG „Otto Grotewohl“ und der AWG des Reifenwerkes reiften bereits zu Beginn des Jahres 1959 heran. Im Dezember berichtete der Vorsitzende Hans Berger über den unmittelbar bevorstehenden Abschluss eines Vertrages zwischen beiden. Nur erhielt der Vertrag nicht die Zustimmung der Vorstände.

In der „Sächsischen Zeitung“ waren im März 1960 folgende, eher kritische Zeilen zu lesen: „Draußen in Merzdorf hat die AWG des Stahl- und Walzwerkes in den vergangenen Jahren etwa 600 Wohnungen gebaut, und in diesem Jahr werden neue, moderne Wohnblocks hinzukommen. Warum aber nennen verschiedene Stahlwerker dieses neue Stadtviertel ,Wüste Karakorum‘?“ Denn die Bewohner hatten ohne Straßen auszukommen – oder jedenfalls verdiente das, was vorhanden war, kaum diesen Namen. Die verkehrstechnische Infrastruktur konnte dem Tempo des Wohnungsbaus nicht mehr folgen – ebensowenig wie die Dienstleistungseinrichtungen. So wurde die Bevölkerung aufgerufen, im „Nationalen Aufbauwerk“ (NAW) in freiwilliger Arbeit den Zustand der Straßen und Wege zu verbessern. In der Kurt-Schlosser-Straße wurde parallel dazu eine Verkaufseinrichtung angesiedelt. Sie schloss die Lücken im Handelsnetz der AWG-Siedlung. Für die entstehende Ladenzeile bürgerte sich in späteren Jahren im Volksmund der Begriff „Lukullus“ ein.

Das Leben in den neuen, durch Umfeldmaßnahmen aufgewerteten Wohnungen stärkte auch den Stolz der Genossenschaftsmitglieder. So fühlten sich viele von ihnen verantwortlich für das gemeinsame Eigentum. Bis zum April 1964 entstanden durch die AWG „Otto Grotewohl“ seit Gründung 1.146 Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt gehörten ihr 1.700 Mitglieder an. Auch die Lebensverhältnisse im Wohngebiet Merzdorf verbesserten sich seit diesem Jahr deutlich. Es entstanden eine Schule, zwei Kindergärten und eine Kinderkrippe. Das genossenschaftliche Zusammenwirken der AWG-Mitglieder war in den ersten Jahren besonders dadurch geprägt, Eigenleistungen in Form von Pflichtstunden zu erbringen. Oftmals aber war auf den Baustellen für Tätigkeiten, die von den Mitgliedern ausgeführt werden konnten, gar kein Bedarf. Die entsprechenden Stunden wurden dann in den Ziegeleien Gröba, Zeithain oder Hirschstein abgeleistet.

Mit der Zeit entwickelte sich bei den meisten Mitgliedern ein durchaus gefestigtes Verständnis für die Bedeutung der Gemeinschaftsarbeit und Leistungen, die von ihnen selbst eingefordert wurden. Die Ehrung von Genossenschaftlern etwa bei der Pflege der Außenanlagen trug dazu bei. Anfang der 70er Jahre indes ließ diese Bereitschaft aber wieder nach. Man ging deshalb dazu über, diese Leistungen über Leistungstabellen zu vergüten. Auch die Arbeit an Mängeln hörte natürlich nicht auf. Man bemühte sich aber, diese Mängel mit Hilfe von Handwerks- oder Baufirmen möglichst schnell beheben zu lassen.

In den ersten vier Jahren von 1970 an erfolgte in der Stadt Riesa ausschließlich staatlicher Wohnungsbau. Damit verlängerten sich deutlich auch die Wartezeiten auf eine Wohnung – auch für die Mitglieder der AWG. Mit dem Beschluss des Wohnungsbauprogramms 1971 stellten sich die Weichen neu. Die DDR-Regierung und SED-Parteiführung wollte so die „Wohnungsfrage“ lösen. Für Riesa ergaben sich aus dem Programm insgesamt bessere Chancen für Bilanzanteile im Wohnungsbau. Auch die Erweiterung des Rohrwerks in Zeithain trug dazu bei. Sie führte neue Arbeitskräfte nach Riesa, und diese benötigten Wohnungen.

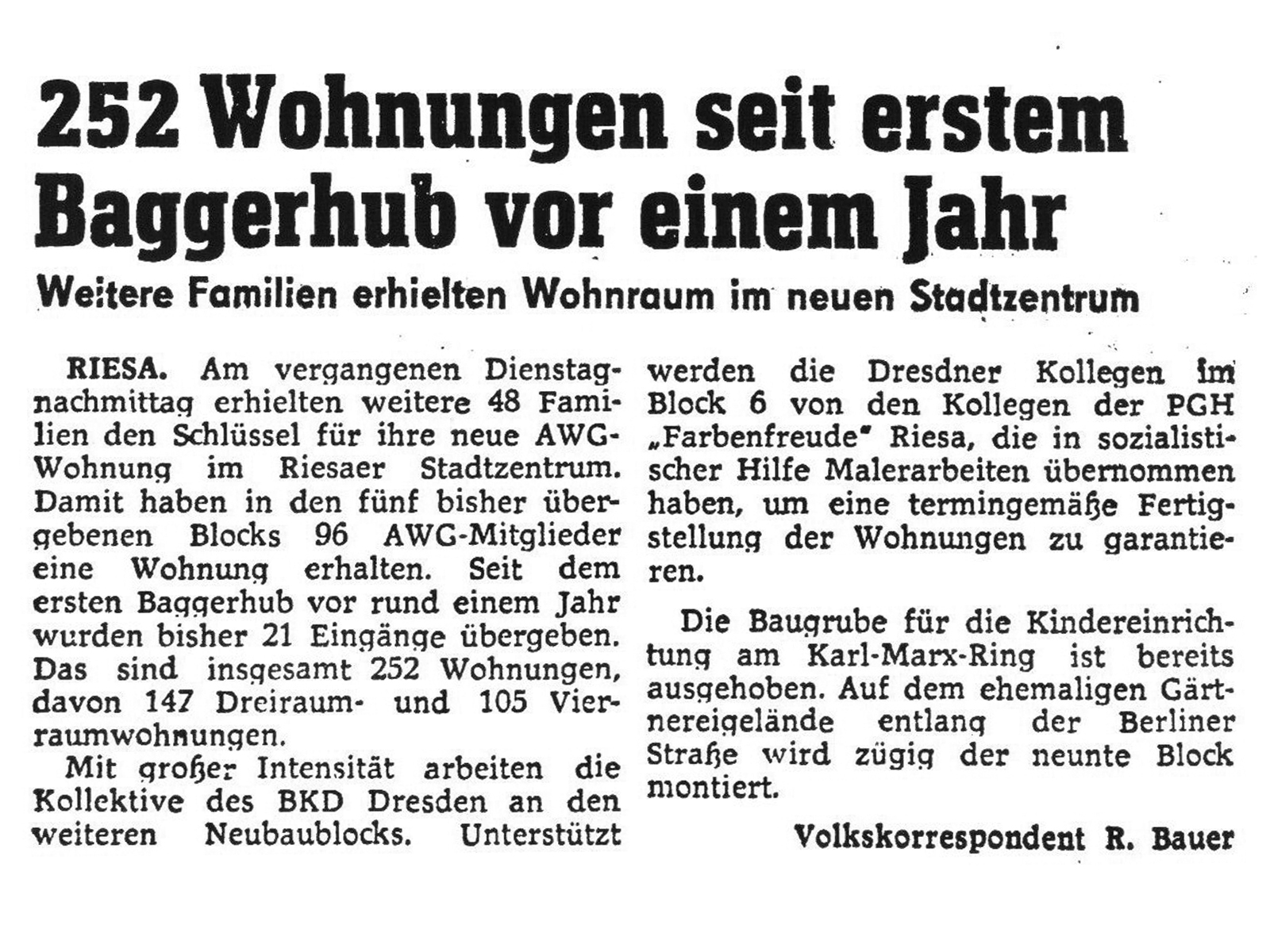

Im Jahr 1970 stieg auch die Zahl der Wohnungssuchenden in der AWG Reifenwerk weiter an. Gebaut wurde zu diesem Zeitpunkt indes nicht. So konnte im Arbeitsbericht für die Vollversammlung nur die vage Hoffnung formuliert werden, sehr schnell mit „allen gesellschaftlichen Institutionen“ zu einer Lösung zu gelangen. Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften errichteten im Jahre 1975 insgesamt 158 Wohnungen. Zudem begannen die Baumaßnahmen „Stadtzentrum“ sowie die Baumaßnahme „Hochhaus“ an der Magdeburger Straße in Riesa-Weida. Am 1. Januar 1976 vereinigten sich die drei bestehenden AWG und firmierten fortan unter dem Namen AWG „Otto Grotewohl“ Riesa. In diesem Jahr stellte die AWG 264 Wohnungen an der Berliner Straße und am Karl-Marx-Ring fertig. Diese Wohnungen errichtete man im Typ WBS 70 – einer der am meisten gebauten Wohnungstypen der ehemaligen DDR. Das Baugebiet erstreckte sich über traditionsreiche Altstandorte, wie den Holzlagerplatz und die Siedlung „Neue Hoffnung“, die ihrerseits abgerissen wurden. 1978 errichtete die AWG insgesamt 559 Wohnungen im Bereich der Heinz-Steyer-Straße, der Hans-Beimler-Straße und des Clara-Zetkin-Rings. Diese Wohnungen wurden im Bautyp IW 74 ausgeführt. Die Mitglieder erbrachten in diesem Jahr Eigenleistungen von 111.300 Arbeitsstunden. Der Wohnungsbestand umfasste nun 2.423 Wohnungen.

Die Genossenschaftsstruktur setzte sich aus dem Vorstand, den Kommissionen des Vorstandes, der Delegiertenversammlung sowie den Mitgliedern zusammen. Der Prüfungsverband bestätigte am 19. März 1976 die Eröffnungsbilanz der AWG „Otto Grotewohl“ vom 1. Januar 1976. Sie setzte sich zusammen aus den jeweils bestätigten Schlussbilanzen der drei Wohnungsbaugenossenschaften des „VEB Rohrkombinat Stahl- und Walzwerk Riesa“, des „VEB Reifenwerk“ Riesa und der Deutschen Reichsbahn Riesa. Der Prüfbericht für den Zeitraum 1.1.1972 bis 31.12.1973 wies zahlreiche kritische Hinweise auf.

Häufig waren Handwerksfirmen und Baubetriebe „ausbilanziert“. Der Vorstand griff dann auf „Feierabendbrigaden“ und auf Leistungen des eigenen Bauhofes zurück. Die AWG betrieb einen eigenen Handwerkerhof mit insgesamt acht Mitarbeitern. Die Entwicklung der zu dieser Zeit noch selbstständig bestehenden Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) verlief stockend. Die wirtschaftliche Situation war angespannt, in den Gebäuden gab es Reparaturstaus. Wie der Vorstand offiziell feststellen musste, ließ auch das Engagement der Mitglieder zu wünschen übrig, sich aktiv mithilfe von Arbeitseinsätzen an der Werterhaltung der Gebäude zu beteiligen. 1979 verwaltete die GWG 459 Wohnungen. Eine Fusion mit der AWG war vor dem Hintergrund der Lage ein Dauerthema.

In Riesa gab es auch im Jahr 1980 noch 1.616 Wohnungssuchende ohne eigenen Wohnraum – bei einer Zahl von 52.173 Einwohnern. Dies entspricht einer Quote von über drei Prozent. Umso wichtiger war die AWG „Otto Grotewohl“. Ihr Bestand von 3.781 Wohnungen (Stand: Ende 1982) stellte eine solide Grundlage auch für die Weiterentwicklung der Genossenschaft dar. Dass sie nun stärker auch in das gesellschaftspolitische Leben der DDR einbezogen wurde, ist zum Beispiel daran erkennbar, dass es nun zur Bildung einer Kommission „Massenpolitische Arbeit im Wohngebiet“ kam. Auf diese Weise sollte die Zusammenarbeit mit den Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front aktiviert und weiter verbessert werden. 1984 gehörten der AWG insgesamt 4.622 Mitglieder an.

Ab 1976 nahm die Wohnungsbaugenossenschaft den Bau von Wohnblöcken im Gebiet Weida in Angriff. Zwischen der Stormstraße und der Rostocker Straße wurde brachliegendes Land bebaut. An den neuen Straßenzügen Alfred-Hecktheuer-Straße (heute: Brandenburger Straße), der Max-Weitz-Straße (heute: Potsdamer Straße) sowie der Richard-Pohl-Straße (heute: Cottbuser Straße) entstanden zwischen 1981 und 1987 im Ganzen 273 neue Wohnungen.

Begrenzte wirtschaftliche Spielräume

In den 80er Jahren wurden schließlich zwei weitere Genossenschaften von der AWG „Otto Grotewohl“ übernommen: zum einen die längst „fällige“ GWG und die AWG der Werktätigen der Stadt Strehla. Letztere existierte erst seit 1958 und verfügte über eine nur begrenzte Anzahl an Wohnungen, welche auf Dauer nicht wirtschaftlich verwaltet werden konnten. Zum Jahresende 1988 beliefen sich die Einnahmen der AWG Strehla auf 40.700 Mark, die sämtlich für Tilgungen, Strom, Wasser, Reparaturen, Verwaltung sowie Müll und Abwasser ausgegeben werden mussten. Ganz ähnlich bei der GWG: Auch hier ließen begrenzte wirtschaftliche Spielräume keine selbständige Weiterentwicklung mehr zu. Auch die staatliche Unterstützung der GWG war ungenügend. Mit der Übernahme durch die AWG floss der gesamte ursprüngliche Wohnungsbestand der altehrwürdigen GWG in die erst 1954 gegründete AWG ein.

Die letzten Bauaktivitäten vor dem politisch-gesellschaftlichen Umbruch 1990 löste die AWG in den Jahren 1988 und 1989 aus. Am Südrand der Stadt Riesa wurde das Wohngebiet „Freitaler Straße“ errichtet. Die Wohnungsbaugenossenschaft und der staatliche Wohnungsbau fungierten dabei als Auftraggeber. Daneben wiesen viele Wohnungen erheblichen Modernisierungsbedarf auf – insbesondere im Bereich der Bäder und sanitären Einrichtungen. Und in den Altbauten bestimmte noch immer die Ofenheizung das Wohngeschehen. 1981 wurden 1.262 Mio. Mark für Reparaturen ausgegeben. Modernisierungen, so heißt es im Geschäftsbericht aus 1982, sollten insbesondere „in der Wohnung“ selbst vorgenommen werden. „Bilderbuchfassaden“ seien nicht gerechtfertigt.

Mit den wirtschaftlichen und gesetzlichen Veränderungen nach 1990 kamen auf die Wohnungsgenossenschaft Riesa vielfältige Veränderungen zu. Zum 30. Juni 1990 hatte die Genossenschaft entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften eine Schlussbilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt – in DDR-Mark. Zum 1. Juli 1990 musste nun eine Eröffnungsbilanz erstellt werden – in DM und auf der Basis einer Um- und Neubewertung der Gebäude und des Geschäftsvermögens.

Forderungen und Bankbestände wurden damals im Verhältnis 2:1 umgestellt, die Geschäftsguthaben der Mitglieder im Verhältnis 1:1. Zu dieser Zeit waren bei der Genossenschaft neben den Vorstandsmitgliedern 70 Beschäftigte tätig – davon 43 Handwerker. Die Genossenschaft unterhielt auch einen eigenen Regiebetrieb mit 34 Beschäftigten – davon zwei Tischler, ein Maler, zehn Maurer, vier Elektriker, neun Klempner, sowie je drei Landschaftsgestalter, Schlosser und Ofensetzer.

Ab 1991 wurde der Regiebetrieb sukzessive aufgelöst. Die Mitarbeiter wurden an Betriebe im Territorium weitervermittelt. Am 15. November 1990 beschlossen Wählervertreter eine neue Satzung auf der Grundlage der Mustersatzung des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft e. V., eine neue Wahlordnung zur Vertreterversammlung sowie eine Änderung des Namens der AWG „Otto Grotewohl“ beim Rat des Bezirkes Dresden in „Wohnungsgenossenschaft Riesa eG“.

Vorbildliche Arbeit einer stets aktiven Vertreterversammlung

Die Genossenschaft wurde unter der Nummer 192/91 beim damaligen Kreisgericht Dresden per 7. November 1991 eingetragen. Vorstand, Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung bildeten fortan die zentralen Organe der Genossenschaft. Am 30. Januar 1991 wurde der neue Aufsichtsrat gewählt. In der konstituierenden Sitzung wurden Siegfried Werner zum Vorsitzenden, Gert Zimmer zum Stellvertreter und Theresia Böttcher zur Schriftführerin gewählt. Wolfgang Stamm fungierte als Aufsichtsratsvorsitzender. Die Zusammenarbeit der Organe unter Einbeziehung einer stets sehr aktiven Vertreterversammlung gestaltete sich von Beginn an vorbildlich. Jährliche Prüfungsberichte des Verbands bestätigen dies.

Mit der Wende hatten sich grundlegend auch das Verständnis und die gesetzlichen Regelungen zum Eigentum von Grund und Boden geändert. In der DDR waren die Häuser der Genossenschaft auf volkseigenem Grund und Boden errichtet worden. Rechtsnachfolger war nun die jeweilige Stadt.

Das hieß auch: Die Genossenschaft musste jenen Grundbesitz, auf dem ihre Gebäude standen, noch einmal käuflich erwerben. Der Stadt Riesa wurde in diesem Zusammenhang nun ein Ausgleich von 2 DM je Quadratmeter Grundstücksfläche gezahlt.

Auf diese Weise erhöhte sich das Vermögen der Genossenschaft und es konnten Darlehen für Modernisierungskredite und für Altschulden aufgenommen werden.

Außerhalb der Öffnungszeiten sind bei Schäden und Störungen an den haustechnischen Anlagen folgende Firmen für Sie erreichbar:

Sanitärbereich

Installationsbetrieb Henry Wendt, Gröditz,

Telefon: 035263/6630

Firma K&K Wärmetechnik, Riesa

Telefon: 0162/7495883

Notbefreiung Aufzüge

Schindler Aufzüge GmbH

Telefon: 0800/8661100

Kone-Servicecenter

Telefon: 0800/8801188

thyssenkrupp Aufzüge GmbH

Telefon: 0800/3657240

SCHMITT + SOHN Aufzüge

Telefon: 0351/21760900

Störung Energieversorgung

Stadtwerke Entstörungsdienst

Telefon: 03525/872403

TV und Rundfunkstörung

Vodafone

Telefon: 0800/5266625 oder vodafone.de/ausfall

Elektro- und Schlüsselnotdienst

Elektro- und Schlüsseldienst Donath GmbH

Telefon: 0172/3505810

Die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft stehen Ihnen in unserer Geschäftsstelle zu folgenden Öffnungszeiten gern zur Verfügung und kümmern sich um Ihr Anliegen.

Darüber hinaus können sowohl mit dem Vorstand als auch mit den Mitarbeitern persönliche Termine vereinbart werden.

Geschäftsstelle – Alleestraße 136, 01591 Riesa

Öffnungszeiten:

| Montag | 8.00–11.00 Uhr |

| Dienstag | 8.00–11.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr |

| Donnerstag | 8.00–11.00 Uhr und 13.00–17.30 Uhr |